文/蔡翠容、沈能情 攝影/黃銘村

花蓮慈濟醫院副院長許文林(右)表示,志工的力量,是他堅持在慈濟走下去的動力。

2019年國際慈濟人醫年會9月11日下午的分科專題研討,在後勤志工部分,由花蓮慈濟醫院許文林主持,羅慶徽副院長及主任秘書陳星助分別以老年長照及慈濟醫療照護模式為主題,與現場學員分享互動。

回顧義診 見證志工力量

「在座有很多老朋友,因為我們都會到世界各國義診。」許文林副院長以自己2002年到印尼參加義診的見聞開場,他對那次義診印象最深的就是,在三天裡診治13,000多位病人,其中開刀就有六百餘位,後勤志工發揮的力量很大,一天之內完成場布及撤場,至今讓他仍銘記在心。在慈濟已17年的許文林表示,慈濟志工的力量,是他堅持走下去的動力。

許副院長還回顧了在金崙兩天一夜的義診和臺東仁愛之家的關懷義診中,臺灣東部人醫付出的歡喜,以及鄉民的回饋。接著,他分享了慈濟人醫會在全球的腳步,服務關懷的點滴,尤其是馬來西亞及菲律賓跨海求醫的故事。他還從慈濟醫療的細胞治療,說到醫院發展成為亞洲最友善的再生醫療平臺的願景。

老年長照 環保解難題

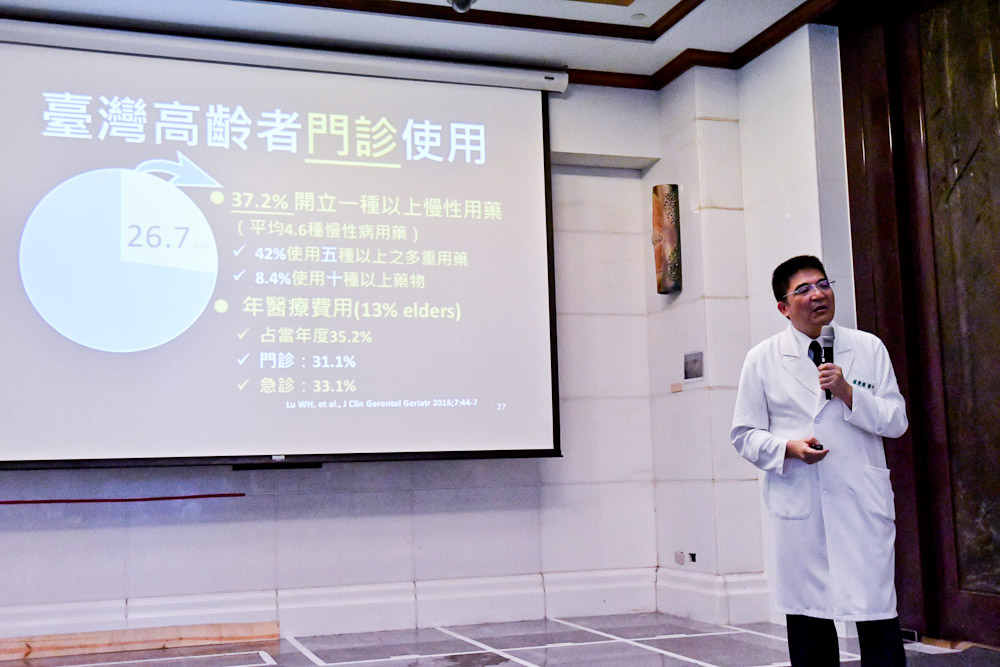

羅慶徽以「老年長照世間情」為題,為學員們做了精彩的演說。根據世界衛生組織資料,目前人類面臨的兩大難題,分別是氣候變遷及人口老化。羅副院長就兩個議題的相關性,以及健康照護體系改造、硬體環境設計改善及照護服務流程改進,與大家分享如何對高齡長者友善照護。

羅副院長的研究團隊提出,關於前一個議題,證嚴法師早在30年前就提出了解決之道,就是用鼓掌的雙手做環保。然而做環保對與人口老化有何關係呢?事實上環保也能幫助老人,比如可以延緩失能、保持身心健康、降低對他人的敵意。從回收資源到回收人生,除了身體力行愛護地球,更可以活得更有價值。據官方統計,台灣平均壽命80.2歲,但其中有許多老人多年癱瘓在床。活得長壽,也要活得健康,活得有尊嚴、有價值,輕安自在。羅慶徽以百歲高齡還頭腦靈光,到處走動的慈濟志工王成枝為例,說像這樣活到一百歲才幸福。

他以社區的輕安居、慈濟環保站活動說明環保與健康的關聯。以2017的數據而言,在慈濟88,252位環保志工中,年齡大於65歲的長者超過46%,研究顯示志工們的血壓及憂鬱敵意降低,身體活動功能及幸福感增加。羅慶徽表示,每週三次、每次兩小時、持續三個月的環保活動加復健運動,對社區長者身體活動功能有所助益;大於76歲,做環保仍能有助於延緩失能。「握力與行走速度影響死亡率」,而環保活動,正是增加長者志工握力及行走速度的最佳活動。

守護偏鄉 科技傳溫度

陳星助以「打造沒有圍牆的醫院」為題,與學員分享慈濟在秀林鄉所規畫的健康福祉科技整合照護,慈濟團隊透過資訊科技的創新運用,將醫療照護的溫度持續傳遞到社區。

花東地區的地理特性與人口分布,導致交通不便和醫療匱乏,影響到居民平均壽命。針對這一現狀,花蓮慈濟醫院針對偏鄉開啟了慈濟醫療社區照護模式的計畫。該計畫結合產、官、學及志工,七年來一步步從醫院管理、長照政策到區域醫療網,整合醫療資源,建立區域價值鏈,建構全人健康照護整合平臺。在花蓮秀林鄉取得豐碩成果後,更積極推廣花蓮吉安鄉、臺東海端鄉,甚至將臺灣的成果帶到史瓦帝尼及菲律賓等地。

陳星助還說到,運用資訊科技提升健康照護的品質,如建立慢病管理模式和家戶為中心的健康管理,拓展鄉內醫療資源合作,整合醫療資訊等。他更分享,建立「健康守門人」,培訓在地年輕人以兼職的工作方式,對部落或偏鄉資料、服務、管理進行整合,開發在地化健康服務模式,協助民眾管理自身疾病,維持健康。

現場有學員提出,希望進一步了解健康守門人制度。陳星助回應,健康守門人係協助民眾管理自身疾病,針對需照護者,從準備耗材、家訪、量測生理數據、記錄個案健康狀況,到透過數據協助醫師做更準確的判讀,並經由資通訊整合系統,建立家戶健康資料庫。最後他總結道,在慈濟智慧社區照護模式中,科技始終圍繞著社區需求,只要網路不斷,人醫的溫暖就會持續到達有需要的那一端。

遠渡重洋 感動樂分享

來自美國波斯頓,在一家全美有兩千多家洗腎中心的醫療服務公司做資料分析的鄧淑芳,對今天的分享深受感動。

「我很感動的就是,慈濟有很美的醫療人文, 上人把慈濟人文深植在醫師們心裡,他們再把人文結合到專業的醫療上面。上人指出了在社區老人長照的方向,羅醫師就實際去做、親自去見證和體會,深入內化之後再去做長照,做出來很好的成果。」

她對陳星助主秘分享的最大感受是,慈濟醫療很有前瞻性:做社區醫療,以科技與慈濟人文結合;隨著時代的演進,因應人口老年化、慢性疾病的多樣化、醫療城鄉差距等問題提供解決之道,給民眾提供更完善的醫療照護。

羅慶徽副院長以「老年長照世間情」與現場學員分享互動。

學員專心凝聽講師分享。