文/丁碧辉、吴宜芳 摄影/林家如

研讨会由台北慈济医院牙科部夏毅然主任(右),以及北区人医会副总召谢金龙医师(中)共同主持。

9月11日下午的牙科专题座谈研讨课程于220讲堂进行,来自各地的牙医师先后分享他们的专业,以及如何在他乡异地,无论是灾难之后,抑或在难民聚集之地,克服种种环境、天气、语言、民情等等阻碍,难行能行,为受病苦煎熬的弱势民众医病医心。

儿童口腔机能诊断 愈早愈好

研讨会由台北慈济医院牙科部夏毅然主任及北区人医会副召集人谢金龙医师共同主持。首先分享的是来自北区人医会曾婉青医师,专攻儿童牙科,执业20年,关于小朋友的咬合问题,曾医师提出两项简单的指标,“爱吃饭的孩子都很开心,牙齿漂亮的小孩很爱笑。”

曾经一位五岁儿童,发不出“妈妈”的声音,叫“爸爸”也只能发出气音。曾医师说:“口腔机能问题常会以其他方式显现,当发现儿童表达能力有限、哭闹、不爱吃饭、多动……尤其是幼儿,就需要及早关注他们的口腔机能”。

曾医师也分享有口腔机能问题的儿童,牙齿矫正计划必须将成长时间一起考虑。因为儿童的身体骨骼还在不断地成长,往往矫正需要数年时间,所以要先预设矫正完成时骨骼和身体发展的程度。

百分之二十的困难个案

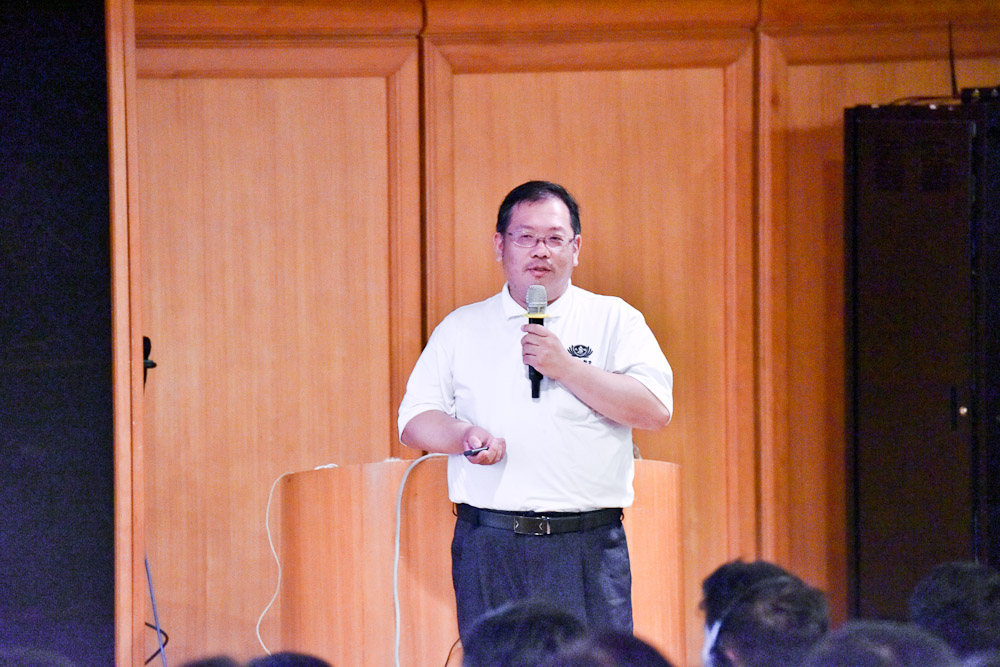

来自美国加州的郑敦仁牙医师全程英文分享,“牙科医师就像是鉴识人员(CSI),解决犯罪,找出细节揪出问题”。他以80/20法则(二八定律)为例,讲述疾病治疗。百分之八十的病人相对容易治疗,病人通常都会给予正向的回馈,“另外百分之二十的困难个案,医师们通常不希望出现在门诊,但我却希望能专注在这百分之二十的病人身上,也因此有许多困难个案来到我的诊室。”郑医师分享多例咬合及颞颚关节障碍(temporomandibular joint disorder, TMJ)的个案。

惠及南宁乡亲 医牙病点心灯

赵李丹医师来自广西南宁,今天以“轮椅上的口腔关怀”主题分享。去年(2018)她参加人医年会时听到谢金龙医师分享为植物人洗牙的过程,感动不已,也激发她起而效尤,要为家乡南宁的身障者改善口腔卫生。

广西有135万身障者,因为赵医师的父亲是一位外科医师,所以她从小就看到许多身障者无钱就医的苦境。去年赵医师从人医会回程后,在谢金龙医师的安排下,台湾志工研发的“轮椅架”很快地运抵了南宁。今年四月份开始,在赵医师运作下,正式开始为身障者关怀口腔卫生。

由于有了轮椅架,身障者不用麻烦他人移动身体、不须下轮椅就可以进行口腔护理。短短四个月时间,分四次进行的身障者口腔卫生关怀,已惠及73位乡亲。

因政策问题无法走出去义诊,赵医师就在自己的医疗机构举办义诊,为残障弱势乡亲开启一扇窗。也在义诊的同时,为乡亲介绍慈济精神以及竹筒岁月,医治病苦的同时,也为乡亲的心灵点亮一盏心灯。

难行能行 做就对了

另一位专攻特殊身障牙科的黄文国医师,现服务于台北慈济医院。今年,黄医师跟着义诊团队进入约旦,为叙利亚难民义诊。难民起初对医疗行为是抗拒的,只想取得药物缓解疼痛。义诊团队要克服语言困难,不断地沟通,才让他们愿意进行牙科手术。此外,在动辄摄氏四十多度的高温,又没有空调设备的环境下,医疗更是考验重重。

难行能行之下,黄文国医师和团队总共完成了1,015颗牙齿的治疗,以及37例根管治疗,另外还完成了四例SSC(不锈钢牙套)的装置。黄医师感动地说:“17年的牙医生涯,在约旦义诊中,终于体悟了静思语‘做,就对了’”,未来,他还会再去约旦,为身障难民解决病苦。

来自澳洲人医会的施彬彬医师(Dr. Lydia See)也以英文分享,除了谈及在昆士兰西部的塔拉(Tara)从零开始建立完整的义诊场地外,还分享在澳洲寻求资源进行义诊的方法。有学员提问:“慈济到海外义诊要与当地专业医疗院所合作,常会遭遇阻碍,然而澳洲却能突破难关,与许多医疗单位都能取得很好的合作机会,是如何做到的?”

施彬彬医师说:“慈济的义诊,在澳洲受到肯定,一方面是人医会与志工主动拜访,宣导义诊的理念,另一方面也是慈济的精神感动了他们。所以,许多医疗机构都愿意与慈济义诊结合,普惠更多弱势民众。”

义诊悟价值 人医立典范

还有一位来自高屏区人医会的李姿莹医师,也是专攻儿童牙科以及特殊需求者牙科。从大学就加入慈青的李医师,在医学院毕业后的一般医学训练时,遇到了一名渐冻人(肌萎缩性脊髓侧索硬化症)。主要症状为牙龈流血而急诊,李医师带工具进诊室处理。当时的李医师对此类病患遇到类似牙齿问题,如何处置,心中一直有一个问号。

后来因为参加人医会,在义诊的过程,李姿莹医师透过帮植物人洗牙,解开了她心中的疑问。今年她也参加了约旦义诊,深深感受到静思语“有苦的人走不过来,有福的人就要走过去”的意义,也更确定从事医疗工作的价值。李医师期许自己,成为荒漠中的甘露,以医疗滋润有病苦的地方,还要号召更多人一起加入义诊的行列。

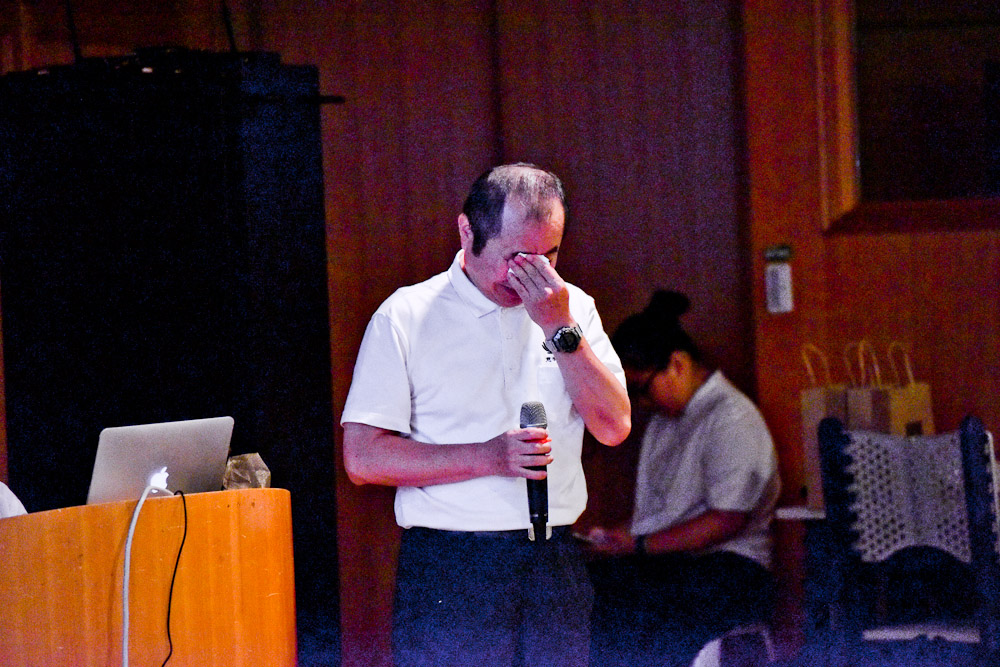

专题研讨的尾声,谢金龙医师数度哽咽地分享了今年三月往生的中区人医会黄淑贤医师的故事。去年(2018)才获医疗奉献奖,并和人医会相约今年义诊再见的黄医师,十几年来,以她麻醉医师和牙医师的双重专业身分,为植物人及身障患者进行义诊服务。她的热情和大爱精神,不仅获得医疗界的最高殊荣,也鼓舞了很多的医疗人员。纵使黄淑贤医师的离开令人不舍,却也为义诊树立了最佳典范。

牙科的专题研讨,就在专业与感动的分享中,意犹未尽地划下了句号。

北区人医会曾婉青医师分享儿童早期口腔机能矫正的重要性。

来自美国加州的郑敦仁牙医师与学员们分享多例困难个案。

台北慈院专攻特殊身障牙科的黄文国医师,分享约旦义诊的感动。

赵李丹医师(左)来自广西南宁,以“轮椅上的口腔关怀”为题分享。

来自澳洲的人医施彬彬(Dr. Lydia See),分享从零开始建立义诊场所。

来自高雄的李姿莹医师,专攻儿童牙科以及特殊需求牙科。

谢金龙医师数度哽咽地分享了今年三月往生的黄淑贤医师的故事。