文╱黃昌彬 攝影╱潘常光

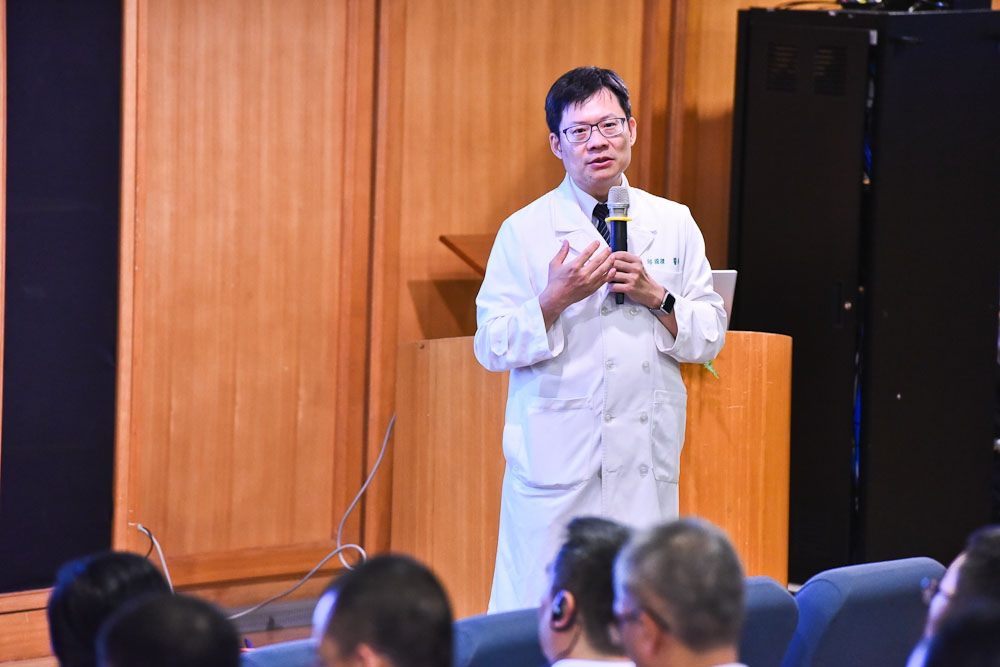

臺中慈院胸腔內科邱國樑醫師擔任主講者,分享參與國際義診當中的點滴,廣泛經驗交流。攝影/潘常光

十月三日下午一點半,內科分組座談在靜思堂B2的220講堂溫馨展開。由臺中慈院胸腔內科邱國樑醫師擔任主講者,超過三十位來自馬來西亞、緬甸、荷蘭等地醫療人員齊聚一堂,分享參與國際義診當中的點滴,廣泛經驗交流。

座談開始,先由邱國樑醫師介紹臺中慈院的硬體設施,說明各項綠建築的設計理念,呼應環保節能。他表示,臺中慈院屋頂放置太陽能板,同時陽台也往建物裡頭退縮,並且設計了中庭花園,可供病人及家屬散步。接著,邱醫師邀請台下的家人們分享義診的寶貴經驗,發言踴躍。

邱國樑醫師介紹臺中慈院的硬體設施,說明各項綠建築的設計理念,呼應環保節能。攝影/潘常光

學員義診分享 了解各國現況

中區人醫會蔡文方師兄首先發言,希望拋磚引玉。他透露,目前中區人醫會最主要服務位處山區的弱勢族群,包括:苗栗的卓蘭及南庄、臺中的新社。「病人有苦走不出來,有福的人就走進去。」蔡師兄表示,幾天前才剛結合當地的慈善團體做關懷,因中秋節將屆,臺中人醫會結合臺中市的受害者保護協會進行家訪,共同關懷不良於行、癱瘓的被加害者,除了在中秋節致贈沐浴床等物資,也對傷重者進行簡易的傷口、褥瘡處理,同時也前往養護機構關懷腦性麻痺、殘障的弱勢孩童,分送愛心。他提及,上午看大醫王在打鐘鼓,演繹藥師如來的十二大願之終曲,當聽到音樂一播放:「歲月悠悠,人生苦短」,當下淚流不止,很感動,感覺與在座的眾人相遇,彷彿是千百年前就相約好的伙伴,要去面對一群身陷傷痛中的人們,如果自己沒有足夠的愛與能量,在這過程中都會被磨耗。二千五百年的誓約,就像是心靈上的約定,會在生生世世中相遇,為不同的人來付出。

蔡文方師兄說,目前中區人醫會最主要服務位處山區的弱勢族群,包括:苗栗的卓蘭及南庄、臺中的新社。攝影/潘常光

緊接著,來自馬來西亞的陳吉民師兄分享,他表示,在國內的義診模式與臺灣大致相同,也注重在社區醫療,目前經由人醫會照顧的感恩戶有五十多例,未來會持續發動志工,為有需要的人來服務,也會積極尋求與社區的醫護團體進行合作。另外,目前正推動為志工做健檢,為健康把關,因為發現有一半的慈濟志工健康意識很低。這兩塊是馬來西亞人醫會目前推動的部分。邱國樑醫師則盛讚馬來西亞人醫會在血液透析服務上,做得相當用心。

馬來西亞陳吉民師兄表示,目前正推動為志工做健檢,因為發現有一半的慈濟志工健康意識很低。攝影/潘常光

林育壯師兄接續發言,他說從巴西飛行了三十個小時才來到臺灣,十分不容易,才剛說完,立即博得了眾人熱烈的掌聲鼓勵。林師兄指出,位於巴西聖保羅聯絡處設有診所,每星期六提供義診,且每月還選定一個地方下鄉服務,義診包含了內科、心臟科、婦產科、小兒科等普遍科別,下鄉服務則有牙科、中醫針灸、免費剪髮服務等。由於參與義診的民眾相當踴躍,經常一大清早就到義診處排隊,沒吃早餐,所以香積組的志工也準備豐盛的餐食供民眾享用。「巴西是比較落後的國家,讓我們有機會跟他們結緣。爾後會擴大服務面向,例如給藥服務、致贈眼鏡等,服務更多窮困的病人。當地人聽到慈濟要來義診,都非常的高興。我們也要經常回來臺灣,學習這邊的做法。」

林育壯師兄(右)指出,位於巴西聖保羅聯絡處設有診所,每星期六提供義診,且每月還選定一個地方下鄉服務。攝影/潘常光

緬甸的陳慶發師兄分享,「我醫科畢業後,因為處於軍政府時代,二十幾年沒當過醫生。那年代,做生意的醫生很多。我有一個朋友的哥哥向我介紹慈濟,他說我沒當過醫生,很奇怪,要我跟著慈濟去義診。第一天,我們到了一個擁有三千名學生的學校,當天,我就看診了一百五十名孩童。第二次去,看診的人數更多了,感恩我畢業後還能幫助慈濟,還能夠幫助病人!」

緬甸陳慶發師兄分享醫科畢業後,因為處於軍政府時代,二十幾年沒當過醫生,感恩還能幫助慈濟及病人!。攝影/潘常光

中國大陸深圳的王鈞師兄說,「我是一個血液科的醫師,和慈濟在二○○四年結緣。我行醫一段時間之後,真的覺得病人就是我們的老師,實際上,很多年輕的醫生可能意識不到這個情況。病人信任你,把生命交給你,這不是用金錢可以代替的。病人可能有很多的痛苦,是我們醫護人員體會不到的,就是各種來自家庭、社會、心理的痛,各方面的壓力!這次年會,有很多大陸的醫生過來,看到各地的師兄師姊都非常的精進,我們會努力跟大家學習。」

中國大陸深圳的王鈞師兄說,行醫一段時間之後,真的覺得病人就是我們的老師。攝影/潘常光

荷蘭的籃彩鑾師姊表示,「我在花蓮土生土長,二十五歲嫁到荷蘭。今年元旦要回荷蘭的火車上,遇到一位慈濟師姊跟我介紹慈濟發展的過程,引起我的好奇與興趣,後來我去參加培訓課。荷蘭的慈濟多集中在華人圈,因為我是擔任家庭醫師,我向他們許了一個願望,要辦音樂會,希望把慈濟推廣到荷蘭的社會裡面,後來辦得蠻成功的,許多荷蘭人也捐款,我也把善款匯到臺灣了。荷蘭是蠻先進的國家,醫療系統各方面非常的完整,不需要有什麼義診,在家庭醫師制度下,社區裡有固定的病人,病人有任何的事情都必須要經過家庭醫師,不能夠直接上醫院的,這是非常的嚴格,必須經過家庭醫師允許才能夠上醫院,所以家庭醫師與病人有很大的關係。我進入慈濟的時間很短,希望往後能夠做一些醫學講座,配合荷蘭的慈濟積極推廣,讓他們知道慈濟的慈善事業。」

荷蘭的籃彩鑾師姊表示,希望往後能夠做一些醫學講座,讓荷蘭人知道慈濟的慈善事業。攝影/潘常光

電子病歷系統 介紹義診利器

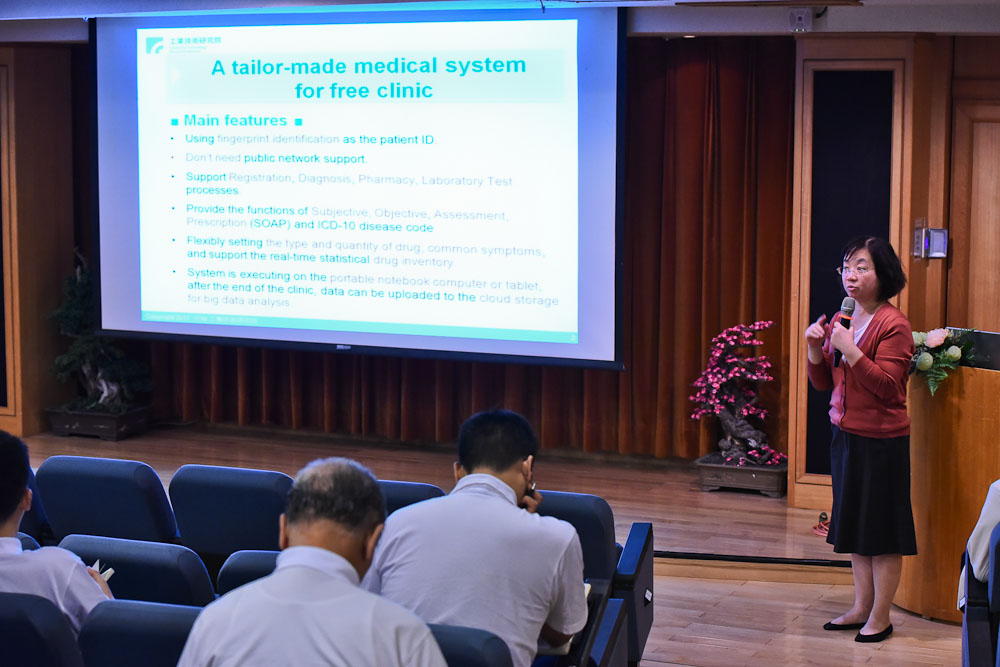

課程中還安排了電子病歷介紹,由工業技術研究院洪淑慎講師說明為義診量身訂做的軟體系統,並同步在靜思堂一樓大廳處展示,供各國醫療人員實地體驗。洪淑慎說:「這套義診病歷系統是從新開發,義診時病人常會碰到沒有ID,同時在偏僻的地方,可能沒有網路,再者,義診時常用紙本記錄,病人從掛號到醫師診療,要帶著紙張在各站之間跑流程,所以很難知道病人以前是否也有看診的記錄,發生過什麼事情,使用紙張很難管理資料量,尤其,義診時對於藥品的管理有一定的難度,因為醫師可能不知道藥品已經用完了,還繼續的開立。」

該套系統功能,包括:透過指紋辨識當成病患的ID、利用WIFI架設Local 的LAN(即區域的網路)、系統內提供四個工作站(掛號、診療、藥局、檢驗站)、支援SOAP(subjective、Objective、Assessment、Prescription)、義診結束後,資料可蒐集到中心系統進行管理等,洪淑慎並闡述使用流程等細部功能設計,對於品質與效率的提升,以及保留有價值的資訊,都有很大的助益。此套系統已授權給慈濟人醫會,若未來有任何好的意見,也可由慈濟依義診實際需求逕行修改。

工業技術研究院洪淑慎講師說明為義診量身訂做的軟體系統,並同步在靜思堂一樓大廳處展示,供各國醫療人員實地體驗。攝影/潘常光

愛在賑災蔓延時 一束花的感動

內科分組座談最後課程,由邱國樑醫師透過簡報檔分享他親身參與國際賑災的點滴,主題為「愛在賑災蔓延時」,以去尼泊爾的經驗分享為主。邱醫師曾參與二○一三年菲律賓海燕風災及二○一五年尼泊爾大地震的義診。邱醫師舉老子《道德經》第十八章的一句話:「大道廢,有仁義。」為引言,抒發內心的感觸。他秀出一張張驚心動魄的天災肆虐照片,讓人觸目驚心,提及大自然反撲的力量,人類沒法反抗!他說,在殘骸廢墟中大道廢,這時候最能看到人心的慈悲及大愛的呈現。

邱醫師說,在尼泊爾大地震後,隔天慈濟便安排了一千四百多公斤的物資進到災區,並到災區勘災及支援,當時要到尼泊爾十分困難,「我已經是第三梯前往,我們從香港轉機到孟加拉,再到尼泊爾,當時遇到葉添浩醫師,國際賑災常可見到他的身影。」邱醫師先秀出尼泊爾的秀麗山川及純樸的人民合十貌,說明原本是個安詳又富饒的國度,但緊接著幾張斷垣殘壁的建物照片出現,讓台下的學員們瞠目結舌,照片呈現地動天搖,樹上受驚的鳥兒紛紛飛向天空,第二波崩塌的建物揚起陣陣黃塵,當地人臉上滿是驚恐。

尼泊爾的一處古城區磚造房子破碎不堪,災後統計有近九千人死亡,破壞威力之大不難想見。「我們也親身經歷地震時的驚恐!慈濟的營區是設在足球場,十分安全。地震持續搖晃,慈濟營區旁的避難營區,一位心急的尼泊爾母親哭癱了,泣訴自己十幾歲的孩子可能已經遭遇不幸了!」邱醫師說,慈濟人見狀趕緊上前攙扶、膚慰這位母親,獻上關懷,所幸,邱醫師隔天進行看診時,看見這位原本憂心的母親帶著一家四口出現在慈濟營區,臉上堆滿了笑容。「身的安頓,我們準備了保暖的毛毯。慈濟志工還一手扛了三十公斤的大米,一手牽著難民。志工手中的柴米油鹽,能夠讓難民暫時度過生活所需,大家給予他們祝福與支持。為了進一步確認難民所需,我們也進行家訪,看看是否都有收到慈濟給的物質,了解使用的情形。後續的追蹤,都是整個救援、救災非常重要的環節。」

邱醫師說,除了給予食物,慈濟人在難民「心的安定」上,考量成年人災民可能要去做復健或謀生,小朋友不能放任在斷垣殘壁之中,靠著印尼慈濟人的安排,將小朋友聚集在一處,持續互動,等同是臨時的安親班,好讓家長們能有時間去進行後續的生活安排。有些長者可能沒有地方去,喜歡待在慈濟的醫療站旁,我們也發給他們一些平安符,告訴他們這是上人給他們的祝福,並保證會持續的陪伴他們。透過難民表情從原本的憂傷到後來漸漸露出笑容,可以看出慈濟人的陪伴發揮了作用,可以安定身心,提供很大的力量。

邱醫師在尼泊爾賑災期間,巧遇佛陀誕辰,佛陀出生在尼泊爾,「當地大約百分之八十是印度教,但慈濟人仍將佛誕儀式及祝福帶給當地,尼泊爾當地的僧侶也加入禮佛,給自己的國家獻上祝福。而接受慈濟照顧的當地年輕人,後來都主動出來擔任志工。」在「醫的拔苦」方面,並與當地的醫院合作進行手術,用克難的方式,以手機充當照明,若空調無法運作,則用電風扇降溫,醫護人員汗流浹背,旁邊有志工幫忙擦汗。後來,還到更鄉下的地方,露天就擺起了看診台,簡單搭起棚子,掛上慈濟醫療服務站的招牌,馬上幫當地人解除困難,雖然設備簡陋,但能夠立即舒緩缺乏醫療資源的困境。當地年輕的志工語言能力很好,透過他們的中介,溝通無礙,志工們先將長輩們的資料先行做一些記錄,方便後續醫師做出診療。還有當地善心的民眾,先將自己住處的一樓空間提供給慈濟醫療團隊做看診的據點,非常讓人感動!

於「教的希望」層面,小朋友未來的希望在教育,慈濟並結合世界展望會等的教師資源,在醫療站中,空出了一兩個帳棚,提供當地小朋友繼續教育或暫時安置的地方。邱醫師說,「我們發現尼泊爾的年輕人非常積極與善良,除了平日的看診及義診,他們也帶我們去郊區與居民溝通。我們也傳遞給這群年輕人上人所說的環保愛地球觀念,我們號召他們,傳遞環保理念,他們馬上就能落實,立即動手回收保特瓶,拿著大袋子去做好環境清潔的工作,為生病的地球盡一份心力。」

在「情的交流」,邱醫師提及一位大約四、五歲的小朋友,天生聾啞,無法說話,沒有家人在身邊,身體看起來就是髒兮兮的,但臺北慈院的一位女藥師,為小孩細心地擦拭身體,讓旁人很感動。當地年輕人還寫了一首歌送給慈濟,感謝慈濟給當地人的幫助,而這群年輕人都成為了慈濟在尼泊爾當地傳播愛的種子。

最後,邱醫師哽咽的說,在第三梯次義診結束要離開尼泊爾時,因前一晚下了一場大雷雨、颳起了大風,有些災民帳棚都已經倒塌了。醫療團隊巡視慈濟帳棚受損情形,赫然發現有當地居民一早就蹲在地上為慈濟人整理帳棚,幫忙拉緊固定營釘,「為什麼慈濟的帳棚沒有倒,四周難民的帳棚卻倒了呢?因為前一晚風雨交加時,有幾位在當地避難的災民,自動自發的跑來扶著慈濟的帳棚,不要讓它倒下!詢問當地難民,他們說,慈濟帳棚是當地穩定的支柱力量,絕不能讓它倒了,所以冒著風雨,也要把帳棚Hold住,就算其他的帳棚都被吹倒了,這頂藍色帳棚還是要讓它屹立不搖!」

內心深受感動的邱醫師,最後讓他流下眼淚的,卻是因為小女孩手裡的一束花!「我當天早上收拾行李,正忙東忙西時,突然間,我覺得我的褲腳被拉了一下。我回過頭來,一位年僅十一歲的小女孩,她說她沒有其他東西,只有手上的一束花可送給我,這束花不是她從其他地方買來的,而是她在帳棚營區的路邊摘了一束花,隨手用地上的塑膠繩綁了起來。我問:為什麼?她說,我從大老遠的地方來尼泊爾幫助難民,沒有東西可以報答我,所以就摘了一束花來表達對我的感謝!」言及至此,台下學員報以最熱烈的掌聲致意。邱醫師強調,這是情感的交流,付出無所求,但這種感動是一輩子的,是堅定慈濟人要去幫助難民最堅定的力量!從當中得到一次又一次愛的回報,會在下一次當中,再傳遞出去。

邱醫師見苦知福,在佛陀的故土賑災,深深覺得生活在臺灣很幸福。他說:「拔苦予樂這四個字,拔掉了這些災民的苦,我們難道是給他們樂嗎?我最後的感想,予樂,其實是災民給我的!給我的愛,給我的支持。是支撐慈濟核心價值一個非常重要、繼續走下去的力量!」