文/丁碧輝、吳宜芳 攝影/林家如

研討會由臺北慈濟醫院牙科部夏毅然主任(右),以及北區人醫會副總召謝金龍醫師(中)共同主持。

9月11日下午的牙科專題座談研討課程於220講堂進行,來自不同各地的牙醫師先後分享他們的專業,以及如何在他鄉異地,無論是災難之後,抑或難民聚集之地,克服種種環境、天候、語言、民情等等障礙,難行能行,為受病苦煎熬的弱勢民眾,醫病醫心。

兒童口腔機能診斷 愈早愈好

研討會由臺北慈濟醫院牙科部夏毅然主任及北區人醫會副召集人謝金龍醫師共同主持,首先分享的是來自臺北的北區人醫會曾婉青醫師,專攻兒童牙科,執業二十年,關於小朋友的咬合問題,曾醫師提出兩項簡單的指標,「愛吃飯的孩子都很開心,牙齒漂亮的小孩很愛笑。」

她曾遇過一位兒童已經五歲,發不出「媽媽」的聲音,叫「爸爸」只能發出氣音,曾醫師說,口腔機能問題常會以其他方式顯現,當發現兒童表達能力有限、哭鬧、不愛吃飯、過動……尤其是幼兒,就需要及早關注他們的口腔機能。

曾醫師也分享有口腔機能問題的兒童,牙齒矯¬正計畫必須將成長時間列入考量,因為兒童的身體骨骼還在不斷地成長,往往矯正需要數年時間,所以要先預設矯正完成時骨骼和身體發展的程度。

百分之二十的困難個案

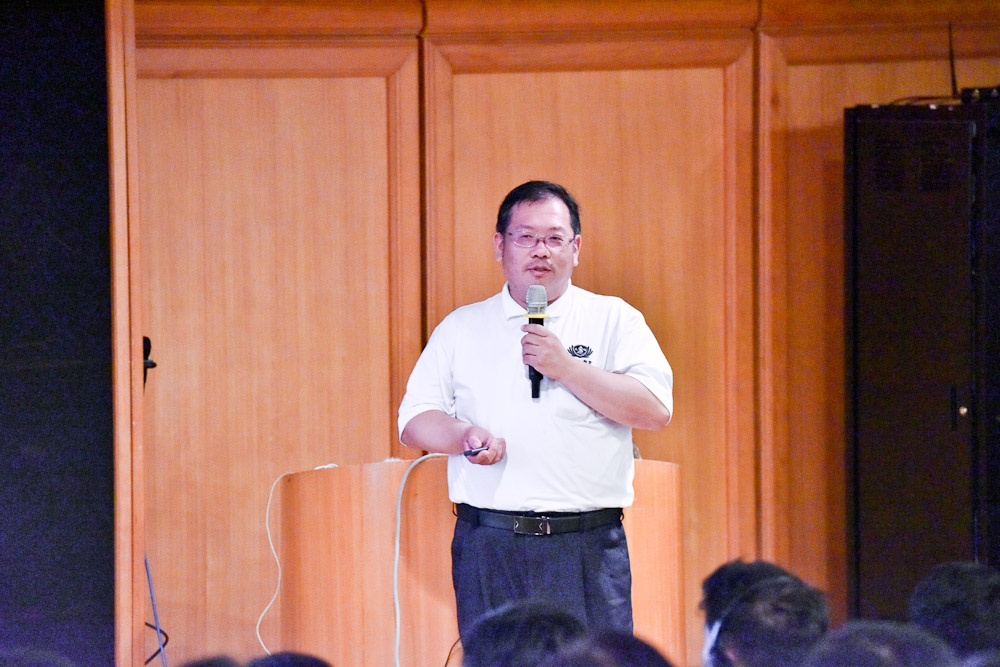

來自美國加州的鄭敦仁牙醫師全程英文分享,「牙科醫師就像是鑑識人員(CSI),解決犯罪,找出細節揪出問題。」他以80/20法則(關鍵少數法則,僅有百分之二十的變因操縱百分之八十的局面)為例來談疾病治療,百分之八十的病人相對容易治療,病人通常都會給予正向的回饋,「另外百分之二十的困難個案,醫師們通常不希望出現在診間,但我卻希望能專注在這百分之二十的病人身上,也因此有許多困難個案來到我的診間。」鄭醫師分享多例咬合及顳顎關節障礙(temporomandibular joint disorder, TMJ)的個案。

見賢思齊 醫病苦點心燈

趙李丹醫師來自廣西南寧,今天以「輪椅上的口腔關懷」為題分享。去年(2018)她參加年會時聽到謝金龍醫師分享為植物人洗牙的過程,感動不已,也激起了她起而效法,要為家鄉南寧的身障者照顧口腔衛生。

廣西有一百三十五萬身障者,因為趙李丹醫師的父親是一位外科醫師,所以趙醫師從小就看到許多身障者無錢就醫的苦境。趙醫師回到南寧後,在謝金龍醫師的安排下,臺灣志工研發的「輪椅架」很快地運抵了南寧。今年四月份開始,在趙李丹醫師籌備運作下,正式開始為身障者關懷口腔衛生。

由於有了輪椅架,身障者不用麻煩他人移動身體、不須下輪椅就可以進行口腔護理。短短四個月時間,分四次進行的身障者口腔衛生關懷,已嘉惠鄉親共七十三位。

因政策問題無法走出醫療機構義診,趙李丹醫師在自己的醫療機構舉辦義診,為殘障弱勢鄉親開啟一扇窗,也在義診的同時,為鄉親介紹慈濟精神以及竹筒歲月,醫治病苦的同時,也為鄉親的心靈點亮一盞心燈。

難行能行 做就對了

另一位專攻特殊身障牙科的黃文國醫師,現服務於臺北慈濟醫院,黃醫師分享約旦義診的感動。今年,黃醫師跟著義診團隊進入約旦,為敘利亞難民義診。難民其實起初對醫療行為是抗拒的,只想取得藥物緩解疼痛,須克服語言困難,不斷地溝通,才讓他們願意進行牙科手術。此外,在動輒攝氏四十多度的高溫,又沒有空調設備,對醫療來說,也是考驗重重。

難行能行之下,黃文國醫師和團隊總共完成了1,015顆牙齒的治療,以及37例根管治療,另外還完成了四例SSC(不鏽鋼牙套)的裝置。黃醫師感動的說,17年的牙醫生涯,在約旦義診中,終於體悟了靜思語「做,就對了」,未來,他還會再去約旦,為身障難民解決病苦。

來自澳洲人醫會的施彬彬醫師(Dr. Lydia See)也以英文分享經歷,除了談及如何於昆士蘭西部的塔拉(Tara)從零開始建置完整的義診場地,也分享於澳洲如何尋求資源進行義診。有學員提問,慈濟到海外義診要與當地專業醫療院所合作,常會遭遇阻礙,然而澳洲卻能突破難關,與許多醫療單位都能取得很好的合作機會,是如何做到的?

施彬彬醫師說,慈濟的義診,在澳洲受到肯定,許多醫療機構都願意與慈濟義診結合,嘉惠更多弱勢民眾,一方面是人醫會與志工主動拜訪,傳達義診的理念,另一方面也是慈濟的精神感動了他們。

義診悟價值 人醫立典範

還有一位來自高屏區人醫會的李姿瑩醫師,也是專攻兒童牙科以及特殊需求者牙科。從大學就加入慈青的李醫師,在醫學院畢業後一般醫學訓練(簡稱PGY)時,遇到了一名漸凍人(肌萎縮性脊髓側索硬化症)因主訴牙齦流血而急診,李醫師帶工具進診間處理,當時的李醫師對這樣的病患未來遇到類似牙齒問題,該如何進行處置,心中一直有一個問號。

後來因為參加人醫會,在義診的過程,李姿瑩醫師透過幫植物人洗牙,解開了她之前的疑問,今年她也參加了約旦義診,深深感受到靜思語「有苦的人走不過來,有福的人就要走過去」的意義,也更確定從事醫療工作的價值。李醫師期許自己,成為荒漠中的甘露,以醫療滋潤有病苦的地方,還要號召更多人一起加入義診的行列。

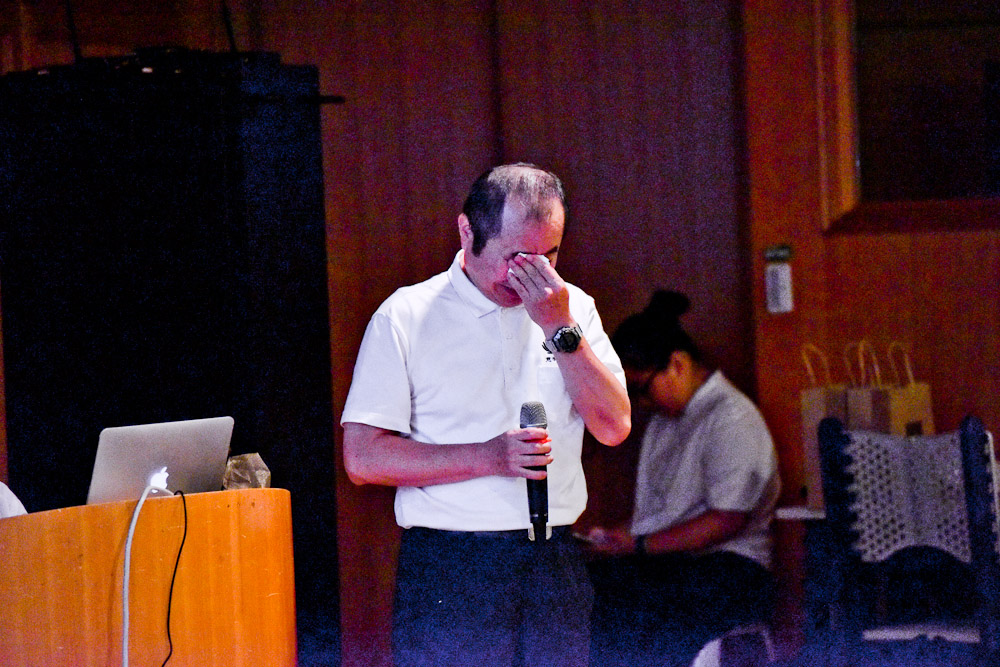

專題研討的尾聲,謝金龍醫師數度哽咽地分享了今年三月往生的中區人醫會黃淑賢醫師的故事。去年(2018)才獲醫療奉獻獎,並和人醫會相約今年義診再見的黃醫師,十數年來,以她麻醉醫師和牙醫師的雙重專業身分,為植物人及身障患者進行義診服務,她的熱情和大愛精神,不僅獲得醫療界的最高殊榮,也鼓舞了很多的醫療人員。縱使黃淑賢醫師的離開令人不捨,卻也為義診樹立了最佳典範。

牙科的專題研討,就在專業與感動的分享中,意猶未盡地劃下了句點。

北區人醫會曾婉青醫師分享兒童早期口腔機能矯正的重要性。

來自美國加州的鄭敦仁牙醫師與學員們分享多例困難個案。

臺北慈院專攻特殊身障牙科的黃文國醫師,分享約旦義診的感動。

趙李丹醫師(左)來自廣西南寧,以「輪椅上的口腔關懷」為題分享。

來自澳洲的人醫施彬彬(Dr. Lydia See),分享從零開始建制義診場所。

來自高雄的李姿瑩醫師,專攻兒童牙科以及特殊需求牙科。

謝金龍醫師數度哽咽地分享了今年三月往生的黃淑賢醫師的故事。